3DAモデル体制の比較 自動車 vs. 航空機

3DAモデル体制の比較 自動車 vs. 航空機について

|

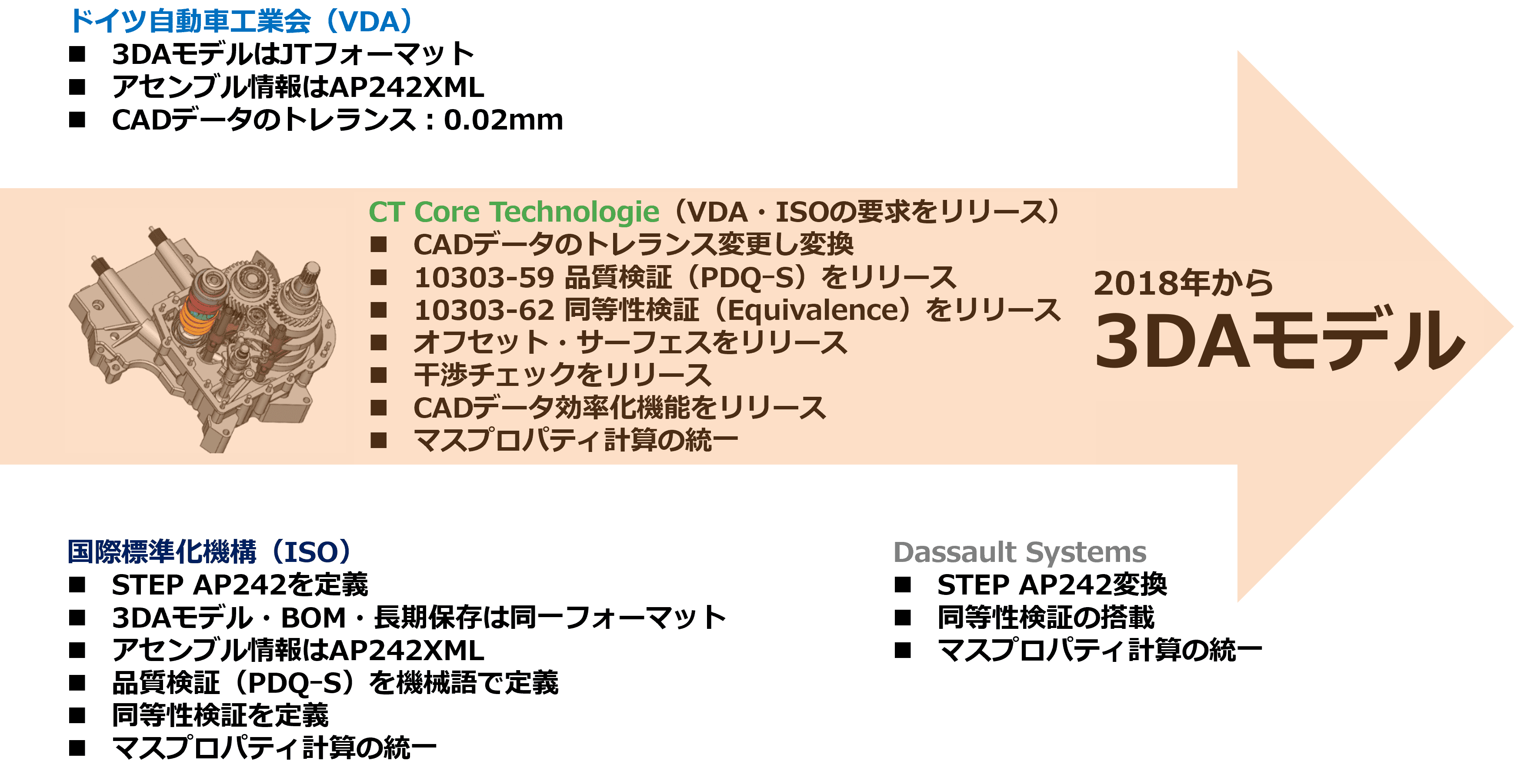

3DAモデル技術は製造業界で広く普及しており、各国や業界ごとに異なるフォーマットや方針が採用されています。特にヨーロッパでは、航空機業界がISOのSTEP AP242を採用しており、これは航空機の長期保存と互換性を重視した選択です。エアバスは設計データの一貫性を維持するため、このフォーマットを用いています。一方、ドイツの自動車工業会はJTフォーマットを推奨し、部品データの迅速な共有と軽量化を実現しています。これらの違いは、製品の複雑さや安全性の要求、データ交換の頻度といった業界固有の要件に基づいています。また、国際協力や標準化の動きも重要な要素であり、3DAモデルの採用は技術的選択を超えた複雑な決定プロセスを伴います。この技術の導入は、製品品質の向上や開発サイクルの短縮、競争力の強化など多くの利点をもたらし、製造業界の発展に貢献しています。日本の製造業もJIS規格の標準化を通じて3DAモデルを積極的に導入し、国際競争力を強化すべきです。これにより、設計から製造、保守に至るまでの全工程の効率化と品質向上が期待され、製造業全体の発展が促進されます。 |

2024年03月

◆ 航空機産業と自動車産業における3DAモデルの運用

|

製造業界では、航空機産業と自動車産業が3DAモデルを異なる方法で利用しています。航空機産業では、飛行安全性のために部品の加工精度や組み立ての正確性が極めて重要であり、設計データの正確性が重視されます。ISOのSTEP AP242フォーマットは、設計変更や保守作業時にもデータの一貫性を保ち、長期保持が可能なため、信頼性の高い選択肢となっています。一方、自動車産業は製品の多様性や生産量の多さ、製品ライフサイクルの短さが特徴で、金型製造や製造プロセスの効率化、迅速な製品変更が求められます。JTフォーマットは、部品の軽量化やデータの迅速な交換を可能にし、自動車業界に適しています。このフォーマットは、サプライヤーと製造業者間での迅速なデータ共有を促進し、生産効率を向上させています。これらの違いは、それぞれの産業の課題や要求に応じた最適なソリューションを追求する過程で生じたものです。航空機産業では安全性と信頼性、自動車産業では生産効率と柔軟性が優先されます。このような3DAモデル技術の活用は、各業界の特性に基づく戦略的な意思決定の一環として位置付けられ、製品品質の向上や開発サイクルの短縮、競争力の強化に寄与しています。 |

2024年03月

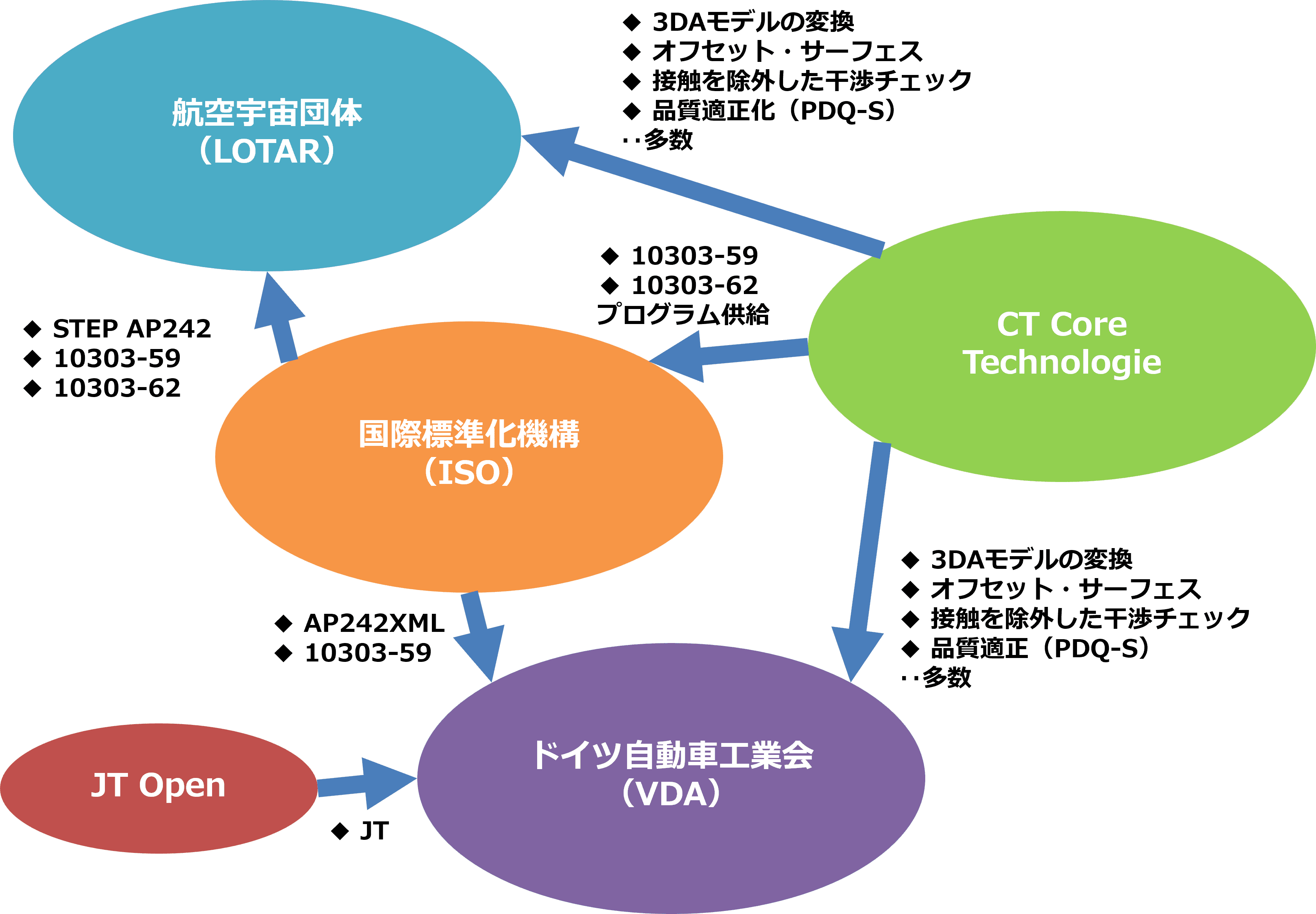

◆ CT Core Technologie社(独)の特徴

- 先進的な3DAモデル変換技術により、異なるCAD間でのデータの相互運用性を提供- 高度なデータ圧縮技術を利用し、大規模な3DAモデルの取り扱いを容易にする- 柔軟なデータ管理機能とセキュリティ対策を組込み、企業のデータインテグリティを保護 |

2024年01月